Выходные данные статьи для цитирования:

Васильев С. Формы переосмысления литературной традиции в поэзии Александра Башлачёва // Александр Башлачёв: исследования творчества. / сост.: Л.Н. Дмитриевская. — М.: «Русская школа», 2010. С.85-93.

_______________________________________________________________________________________________

с.84

с.85

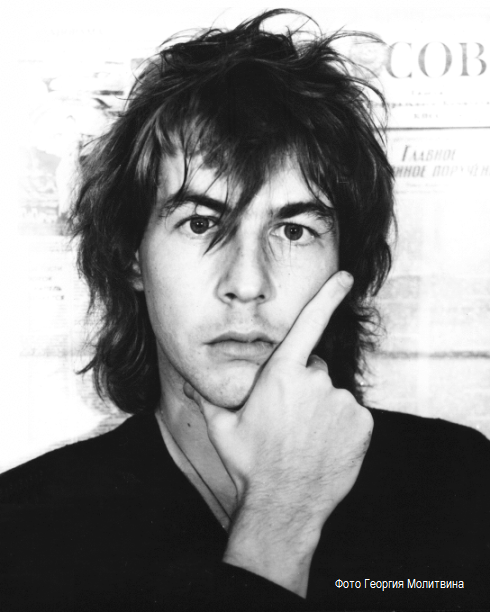

Формы переосмысления литературной традиции

в поэзии Александра Башлачева

Сергей Васильев, доктор филологических наук, доцент кафедры русской и зарубежной литературы и методики

Московского гуманитарного педагогического института

Вопрос о роли литературной традиции в поэзии Башлачева уже ставился и обсуждался исследователями и почитателями его творчества [1], некоторые выводы и сопоставления уже сделаны [2]. Обратимся не столько к новым параллелям, хотя и их круг необходимо расширять, сколько к тому, как именно литературная традиция в стиле поэта переосмысляется.

Сам поэт, в частности, через многочисленные хрестоматийные цитаты и реминисценции известных строк связи с предшествующей словесностью прямо подчеркивал. Такого рода сразу отмечаемая «преемственность» отнюдь не обязательно носит поверхностный характер. «Цитатность» в соединении с иронией — едва ли не исчерпывающая стили некоторых т.н. постмодернистов, с которыми у Башлачева можно найти общие черты [3] — как правило, способ создания оригинального содержания, нередко исполненного драматизма, продолжающего традиции отечественной поэзии.

Обратимся к началу «Зимней сказки»:

с.86

Однозвучно звенит колокольчик Спасской башни Кремля.

В тесной кузнице дня лохи-блохи подковали Левшу [4].

Зимняя сказка

В первом приведенном стихе поэт «продолжил» классическую лирическую строку романса И. Макарова на музыку А.Л. Гурилева «Однозвучно гремит колокольчик». Образ оказался эпатирующе развернут в сатирико-политическую плоскость [5]. В новом контексте, по сути, создана литота («преуменьшение признака предмета» (М.Л. Гаспаров)), так как «колокольчиком» названы куранты кремлевской башни и ассоциативно обрисован как пустынная дорога населенный, являющийся средоточием власти столичный город. Вместо гремит оригинала используется тавтологическое «однозвучно звенит», усиливающее звуковую образность и одновременно подчеркивающее «камерность» звона упомянутого «колокольчика» (гремит, в случае сохранения точности цитаты, вполне могло бы вызвать новые и ненужные при литоте [6] ассоциации силы и мощи). Все это найдет мотивировку и продолжение в пейзаже финала: «Все ручьи зазвенят, как высокие куранты Сибири». «Колокольчик Спасской башни Кремля» начала и «высокие куранты Сибири» финала — образы, метафорически взаимно указывающие друг на друга, «стягивающие» содержание произведения, с разных сторон раскрывающие ключевую для поэта тему России. Ср. знаменитую мысль М.В.Ломоносова о том, что «России могущество будет прирастать Сибирью».

Реминисценция в следующей строке очевидна не менее цитаты из предыдущей, но ее функции богаче. Образ Н.С.Лескова «перевернут» («подковали Левшу», а не Левша подковал), впрочем, с опорой на яркую индивидуальную пейзажную метафо-

с.87

ру — «в тесной кузнице дня». Вновь обращают на себя внимание и повторы звуковых комплексов («лохи-блохи подковали Левшу»). Образ «лохи-блохи» привлекает внимание не только из-за использования сленга, но и напоминает в звуковом плане выразительную бессмыслицу народного чернокнижия, эстетику заклинания [7] и «магии слов» [8], ставшую актуальной в литературе эпохи рубежа XIX–XX веков. Приведем пример «заумного языка» футуристов (поэма В. Хлебникова «Уструг Разина»), стилизующего заклинание: «К богу-могу эту куклу! / Девы-мевы, руки-муки, / Косы-мосы, очи-мочи!» [9].

Такой прием — не только один из элементов традиции, любопытный сам по себе, но и мотивировка дальнейшего образного ряда. Обрисованные далее картины вполне могут (как и в случае «Зимней сказки») восприниматься как результат какого-то наваждения, чар, злого магического воздействия или как «плохая» сказка:

А не гуляй без ножа! Да дальше носа не ходи без ружья!

Много злого зверья ошалело — аж хвосты себе жрет.

А в народе зимой — ша! — вплоть до марта боевая ничья!

Трудно ямы долбить. Мерзлозем коловорот не берет.

Ни церквушка, ни клуб. Поцелуйте постный шиш вам баян!

Ну, а ты не будь глуп — рафинада в первачок не жалей!

Зимняя сказка

Неологизм мерзлозем по структуре напоминает и о небоземе (горизонт) В.И. Даля, и о мыслеземе В.Хлебникова. Предложе-

с.88

ние же в целом — «Мерзлозем коловорот не берет», где использованы слова с прозрачной внутренней формой, — соотносится с опытом ряда поэтов конца XVIII — начала XIX века строить образ с опорой на неологизмы и семантику устной речи (Г.Р. Державин, С.С. Бобров, А.С. Шишков, А.С. Грибоедов и другие) [10]. Слово коловорот при этом в полной мере реализует свои семантические возможности. Это в плане значения не только «сверло с лебедкою, коленчатая рукоятка с перкою, для сверленья», но и ассоциативно «водоворот, пучина, вырь, сувой», а также «человек коловертный, коловертливый, провор либо человек непостоянный; (необдуманно решающийся на все…) …бестолковый, изменчивый, непостоянный» [11]. Приведенное предложение является одним из семантических центров произведения, как бы развертывается из, казалось, будничного и «проходного» образа морозной зимы — «Мерзлозем коловорот не берет». Заметна и опора на семантику устной речи, в частности, эллипсисы (пропуски), на письме отражающиеся с помощью тире («А в народе зимой — ша! — вплоть до марта боевая ничья!» и др.)

В стилевом плане поэта интересует богатая русская фразеология. Он в ряде случаев пересоздает или «восстанавливает» внутреннюю форму слова [12], пословицы и поговорки («А кровь — она, ох, красна на миру» — из «Смерть на миру красна»). В финале, семантически наиболее значимой части, «В чистом поле — дожди» («В чистом поле — дожди косые» «парафразирует» образность «Жди меня» К.М. Симонова) поэтически подчеркивается этимология и внутренняя форма слова спасибо (из спаси Бог):

И я готов на любую дыбу.

Подними меня, милая, ох!

с.89

Я за все говорю — спасибо.

Ох, спаси меня, спаси Бог!

В чистом поле — дожди

Поэт создает насыщенный образ из собственного искупительного служения поэтическим даром [13] («я готов на любую дыбу»), из отношения к жизни и ее бедам («Я за все говорю — спасибо» [14]), из укрепляющей молитвы, возможно, на грани отчаяния («Ох, спаси меня, спаси Бог!»). «Сгущающий» содержание образ — не только дважды обозначенная (спаси) этимологическая развертка слова спасибо, но и созвучие, завершающее соседние строки: спасибо — спаси Бог. Ряд возникающих ассоциаций (поэт как бы переходит от благодарственной к горячей просительной молитве) тем богаче, что рифмой это созвучие родственных слов не является, так как рифмуются соответственно дыбу — спасибо, ох — Бог [бох], что в семантическом плане тоже немаловажно.

Поэт в данном случае опирается на христианскую традицию, свойственное литургической поэзии внимание к образу, заключенному в слове молитвы. «Оживление» внутренней формы слова и имени через сопоставления различного характера свойственно церковным текстам различного времени создания и литературе отечественного барокко (Симеон Полоцкий). М.Ф. Мурьянов отмечал: «<...> гимнограф не упускает повода раскрыть поэтическими пояснениями те или иные грани смысла слова, которое стало личным именем чествуемого святого» [15]. Это касается и образа Спасителя, к которому в молитвах распространено обращение Душеспасче (повтор корня), и тропарей и кондаков святым. Так, кондак свт. патриарху Тихону начинается с символического осмысления его имени: «Тихостию нрава

с.90

украшен, кротость и милосердие кающимся являй <…>»; св. Андрей Первозванный в кондаке назван «мужества тезоименитым» (Андрей с греч. — мужественный), а сщмч. митрополит Серафим (Чичагов) — «служителем пламенным Святыя Троицы» (Серафим с греч. пламенный) [16].

В «Слете-симпозиуме», создающем развернутый образ жанра современного документа — стенограммы, поэтически «оживляется» внутренняя форма иностранного и модного на воссоздаваемый исторический момент слова мелиорация. На празднословие официальных речей указано его поэтической этимологией: мели-мели-мели-орация (ср. о пустословии: «мели, Емеля, твоя неделя»). В различных вариантах строки образ оказывается иным, комически обыгрывается наличие нескольких орфограмм в слове, сложность его написания для малообразованного, но пытающегося «пустить пыль в глаза» человека, «начальника»: «Прополка, культивация, мели- нет меле-орация», «Прополка, культивация, мели... нет меле... ме-ме-орация», «Прополка, культивация, мели- не помню как слово пишется -орация» [17]. Башлачев в этой связи выступает объективным продолжателем сатиры В.В. Маяковского, М.М. Зощенко (строившейся, впрочем, на иных стилевых основаниях), сопоставим со своим старшим современником В.С. Высоцким, стиль которого он в некоторых речевых образах «портретирует» [18] (триптих или, по первому варианту, «складень» — ассоциация с иконой — «Слыша В.С. Высоцкого»).

Особая форма преломления традиций — жанровая. Башлачев нередко уже в названиях своих текстов отсылает к конкретным жанрам — фольклорным («Егоркина былина») и литературным

с.91

(«Трагикомический роман», «Галактическая комедия», «Зимняя сказка»). Среди последних особое место принадлежит балладе. Балладная традиция обозначается по-разному: и в названии («Ванюша»), и в разворотах сюжета («Мельница», «Грибоедовский вальс»), и в деталях («Лихо»), и в характере героя («Все будет хорошо…»). О балладе, жанре имеющем многовековую историю, трансформировавшемся в различных европейских культурах, В.Г. Белинский писал следующее: «В балладе поэт берет какое-нибудь фантастическое и народное предание или сам изобретает событие в этом роде. Но в ней главное не событие, а ощущение, которое оно возбуждает, дума, на которую оно наводит читателя» [19]. Этот акцент на ощущении и думе очень органичен для переосмысления балладной традиции Башлачевым.

«Ванюша» — произведение, переосмысляющее не только фольклорные жанры (плясовая песня, частушка и др.), но и элементы баллады, ее драматизм, мистический план, напряженность повествования, неожиданные развороты лирического сюжета:

Гуляй, собака, живой покуда!

Из песни — в драку! От драки — к чуду!

<…>

Чего-то душно. Чего-то тошно.

Чего-то скушно. И всем тревожно.

Оно тревожно и страшно, братцы!

Да невозможно приподыматься.

<…>

И навалились, и рвут рубаху,

И рвут рубаху, и бьют с размаху.

<…>

... А как водил Ванюша солнышко

на золотой уздечке!

с.92

Да захлебнулся. Пошла отрава.

Подняли тело. Снесли в канаву.

С утра обида. И кашель с кровью.

И панихида у изголовья.

Балладное начало сочетается с опорой на христианскую традицию, с характерным для поэта изображением любви и искупительной жертвы:

И над обрывом

Раскинул руки

То ли для объятия

То ли для распятия.

Финал — лирическое олицетворение, переосмысляющее некоторые образы древнерусской литературы («Слово о полку Игореве» и др.):

И тихо встанет печаль немая

Не видя, звезды горят, костры ли.

И отряхнется, не понимая,

Не понимая, зачем зарыли.

И вновь, наряду с трагической составляющей, звучит тема преодоления смерти, не без мистической составляющей, свойственная и ряду баллад, например, балладам В.А. Жуковского («Ивиковы журавли» и др.):

Из лесу выйдет

И там увидит,

Как в чистом поле

Душа гуляет

с.93

Итак, Башлачев пользуется различными формами переосмысления литературной традиции. На первый взгляд, наиболее значимыми представляются многочисленные прямые цитаты и реминисценции, порой приближающиеся к центону. Однако их функционирование в стиле поэта, даже раннего, отнюдь не сводится к поверхностному комизму, словесной игре и иронии. Башлачев исключительно интенсивно обращается и к иным уровням диалога с традицией — к резервам внутренней формы слова и фразеологизма, а также звуковым повторам и возникающим в связи с ними поэтическим этимологиям, особым видам рифмы (ассонансной, составной, внутренней и т.д.) и другим приемам, во многом определяющим семантическое богатство его текстов. Такого рода стилевые черты определяются как некоторыми особенностями устной народной словесности, так и державинской поэтической традицией, в начале ХХ века ярко проявившейся в творчестве футуристов, М. Цветаевой и других поэтов. Среди жанровых форм как материала для переосмысления литературной традиции особое место в творчестве Башлачева принадлежит балладе, которая «портретируется» в произведении в соотнесении с другими фольклорными и литературными жанрами на основе изображения значимых мотивов, специфического пейзажа, лирического драматизма и т.д.

______________________________________________________

[1] См., напр.: Лосев В.В. О «русскости» в творчестве Александра Башлачева // Русская литература ХХ века: образ, язык, мысль: Межвуз. сб. науч. трудов. — М.: МПУ, 1995.

[2] Свиридов С.В. Поэзия А. Башлачева: 1983–1984 // http://sashbash.km.ru/interview/index.htm#; Шаулов С. А.С. Пушкин и А.А. Башлачев: Этика слова // Там же.

[3] Например, «Петербургская свадьба» посвящена Т. Кибирову.

[4] Все ссылки на тексты А. Башлачева даются по книге: Александр Башлачев Как по лезвию. — М.: Время, 2007.

[5] Ср.: Кошелев Вяч. «Время колокольчиков»: литературная история символа // http://sashbash.km.ru/interview/index.htm#.

[6] «2. Троп, обратный гиперболе: преуменьшение признака предмета («мужичок с ноготок»)». (Гаспаров М.Л. Литота // Литературная энциклопедия терминов и понятий. М., 2003.)

[7] Ср.: Свиридов С.В. Поэзия А. Башлачева: 1986. Магия языка // http://sashbash.km.ru/interview/index.htm#; Николаев А.И. Словесное и до-словесное в поэзии А. Башлачева // Вопросы онтологической поэтики. Потаенная литература. Исследования и материалы. Иваново, 1998. См. также: http://dll.botik.ru/az/lit/coll/ontolog1/22_nikola.htm.

[8] Ярче всего на рубеже веков эти идеи были прописаны в работах А. Белого и П.А. Флоренского.

[9] Хлебников В.В. Собрание сочинений: В 6 т. Т. 3. М., 2002. С. 361.

[10] Минералов Ю.И. Теория художественной словесности. М., 1999. С. 165–169. См. также: Васильев С.А. Стилевые традиции Г.Р. Державина в русской литературе XIX — начала XX века. М., 2007.

[11] Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. Т. 2. М., 1994. Стлб. 349.

[12] Потебня А.А. Слово и миф. М., 1989. С. 165.

[13] См. также: Секов А. Слыша Башлачева (Христианские мотивы в творчестве рок-музыканта) // http://sashbash.km.ru/interview/index.htm#.

[14] В образе по-новому переосмыслены классические строки М.Ю. Лермонтова («Благодарность»), И.А. Бунина («За все тебя, Господь, благодарю!»), вероятно, И.А. Бродского («Я входил вместо дикого зверя в клетку…», 1980). Ср. также акафист «Слава Богу за все».

[15] Мурьянов М.Ф. Из пушкинских аллегорий и символов. М., 1996. С. 15.

[16] Полный православный молитвослов для мирян и Псалтирь. М., 2001. C. 450, 466, 465.

[17] Прополка, культивация, мели- нет меле- орация (20 октября 1984, апрель 1985),

Прополка, культивация, мели- нет меле- ме-ме-орация (18 марта 1985),

Прополка, культивация, мели- не помню как слово пишется -орация (22 января 1986).

[18] Минералов Ю.И. Теория художественной словесности. С. 233–237.

[19] Белинский В.Г. Разделение поэзии на роды и виды // Белинский В.Г. Полное собрание сочинений: В 13 т. Т. 5. М., 1954. С. 62.